Welcome to the ITI !

Im Institut für Klinische und ExperimentelleTrauma-Immunologie (ITI) der Universitätsklinik Ulm untersuchen wir die Antwort des Körpers auf verschiedene Gefahren mit Fokus auf Trauma und Multiorganversagen. Das hoch motivierte ITI Team arbeitet mit internationalen Experten zusammen, um die krankmachenden Mechanismen vom Molekül bis hin zum Organ zu entschlüsseln. Ein besonderer Forschungsschwerpunkt liegt dabei auf der Entwicklung und Überprüfung von chirurgischen und immunologischen neuen Behandlungskonzepten zur Verbesserung der Zell- und Organfunktion sowie zur Verbesserung der Lebensqualität des Patienten.

Eine schwere Verletzung oder ausgeprägte Operation versetzt als Trauma den gesamten Organismus in höchste Alarmbereitschaft. Das geschädigte Gewebe sowie Bakterien setzen daraufhin „Gefahrenmoleküle“ frei, die eine große Herausforderung für die Immunologie (Abwehrsysteme) des Körpers darstellen. Die teilweise überforderte, funktionsgestörte molekulare Gefahrenantwort auf das Trauma manifestiert sich klinisch als Ganzkörperentzündung mit möglicherweise schwerwiegenden Komplikationen. Diese können eine Störung von Gewebe-Blut-Schranken bewirken, eine Blutvergiftung (Sepsis), Gerinnungsstörung, Organdysfunktion oder sogar ein Mehrorganversagen mit hoher Sterberate. Die zugrundeliegenden Mechanismen sind außerordentlich komplex und bisher noch weitgehend unverstanden. Ihre Aufklärung ist von großer Bedeutung, um die Überlebensrate Schwerverletzter zu verbessern und dauernde Verletzungsfolgen zu reduzieren.

At the Institute of Clinical and Experimental Trauma Immunology (ITI) at Ulm University Medical Center, we investigate the temporal and spatial response to danger-associated diseases with a focus on trauma and multiple organ failure. The highly motivated ITI team collaborates with international experts to decipher the disease-causing mechanisms from the molecular level to the organ level. A particular research interest lies in the development and evaluation of surgical and immunological treatment concepts to enhance cellular and organ function, as well as improve the patients' quality of life.

A severe trauma or extensive surgery triggers the entire organism into a state of high danger alertness. The damaged tissue and bacteria subsequently release "danger molecules," posing a significant challenge to the body's immunology (defence systems). The partially overwhelming and dysfunctional molecular response to trauma manifests clinically as systemic inflammation, potentially leading to severe complications. These problems can disrupt tissue-blood barriers, result in bloodstream infection (sepsis), coagulation disorders, organ dysfunction, or even multiple organ failure with high mortality rates. The involved immuno-pathophysiological principles are extraordinarily complex and still largely unexplored. Understanding the underlying mechanisms is of utmost importance to improve the survival rate of severely injured individuals and reduce long-term consequences of injuries.

The ITI is a member of the following consortia:

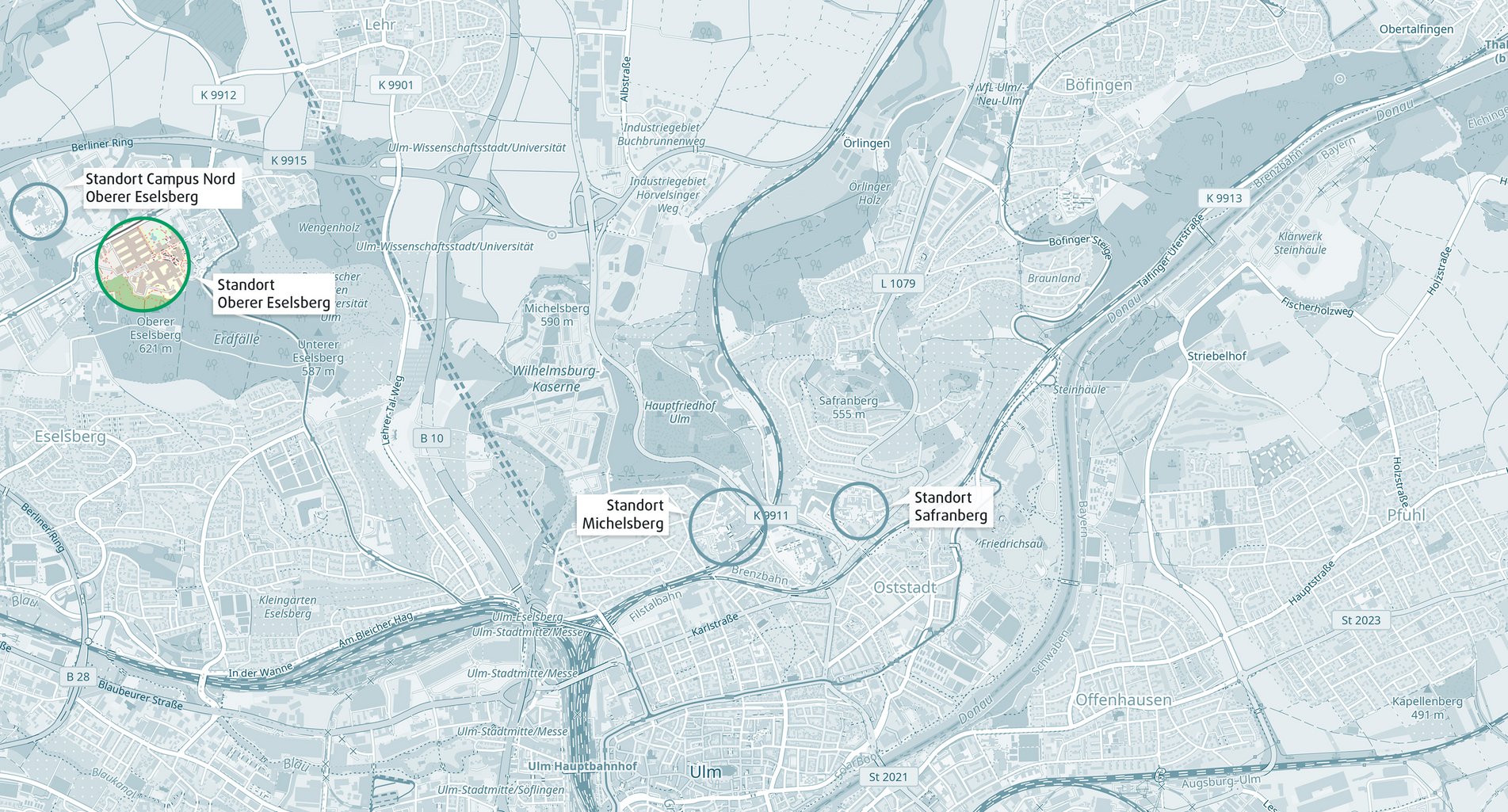

New research building „Multidimensional Trauma Sciences“ (MTW)

Danger Research Hub Ulm (DaRe Hub)

Collaborative Research Centre (CRC1149)

Civil-Military Network Regenerative Medicine (ZMV Reg)

Research Unit (FOR 5417)

Centre for Trauma Research Ulm (ZTF)

Cooperation with the German Trauma Foundation

BioLago – The Health Network e.V. (BioLago)

European Shock Society (ESS)

International Federation of Shock Society (IFSS)