Kinderwunschzentrum UniFee

Forschungslabor für Fertilitätsmedizin

Grundlagen-orientierte, translationale und klinische Forschung

Das Forschungsteam des Kinderwunschzentrums UniFee der Universitätsfrauenklinik Ulm beschäftigt sich mit verschiedenen Themen der reproduktionsmedizinischen Gesundheit.

Hauptfokus liegt hierbei auf der experimentellen, translationalen und klinischen Forschung zur Verbesserung von fertilitäts-protektiven Maßnahmen vor zellschädigenden Therapien.

Weitere Studien beschäftigen sich mit präventiven, diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen bei Kinderwunschpatientinnen, Endometriose und trans Personen.

Unterstützt wird dieses Projekt initial durch eine Startup-Förderung über das „Professorinnen Programm II“ der Universität Ulm (K. Bundschu). Seit 11/2023 werden diese Projekte maßgeblich durch das Bundesministerium für Forschung, Technik und Raumfahrt (BMFTR) innerhalb des neu gegründeten interdisziplinären Nachwuchsforscherzentrums für Fertilitätsprotektion (FePro-Ulm) gefördert (Sprecherinnen K. Hancke /K. Bundschu).

Ceres - Centers for Reproductive Sciences

Forschungsthemen

Unser zentraler experimenteller Forschungsschwerpunkt liegt derzeit auf der translationalen Forschung zur Verbesserung des Fertilitätserhaltes vor zytotoxischen Therapien.

Hintergrund: Jährlich erkranken in Deutschland etwa 15 000 Patientinnen im Alter zwischen 18 und 39 Jahren an Krebs. Die Familienplanung ist bei diesen jungen Patientinnen oftmals noch nicht begonnen oder abgeschlossen. Für die Behandlung der Erkrankungen sind meist zellschädigende Therapien wie Chemotherapien oder Bestrahlungen notwendig, die zwar einerseits immer erfolgreicher werden, jedoch andererseits auch sehr häufig die Fertilität reduzieren bzw. zum vollständigen Fertilitätsverlust führen. Bei einer Steigerung der Überlebensrate von 80% durch die immer besser werdenden individualisierten Behandlungsmöglichkeiten gewinnt die Realisierung des Kinderwunsches nach Ausheilung der Erkrankung demnach immer mehr an Bedeutung.

Ziel unserer Arbeitsgruppe ist es, verbesserte und neue Therapiemöglichkeiten für diese Patientinnen zu entwickeln, um nach zellschädigender Therapie und überstandener Tumorerkrankung ihren späteren Kinderwunsch und die eigene Familienplanung verwirklichen zu können.

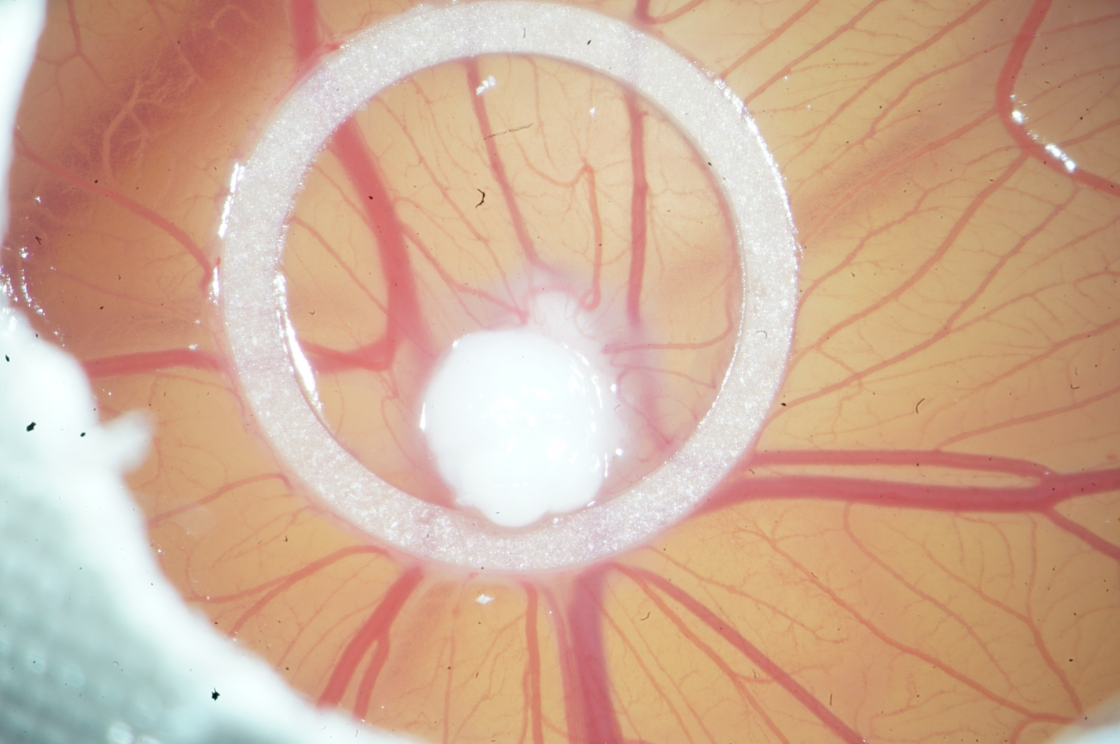

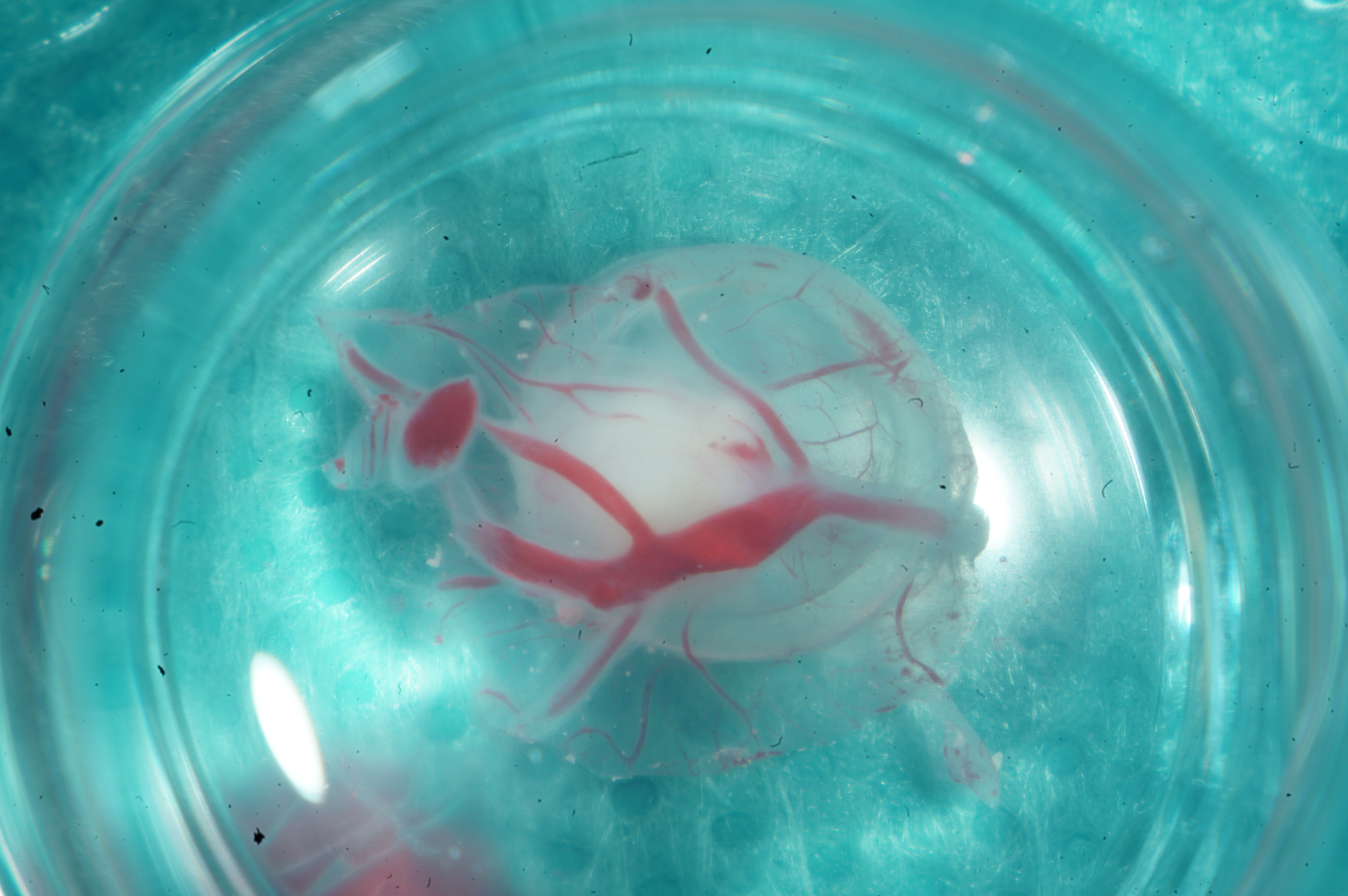

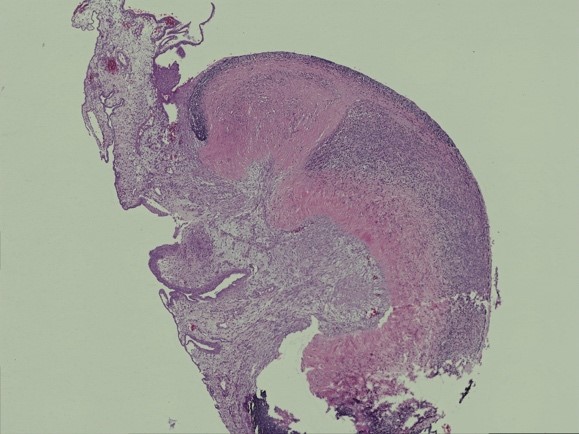

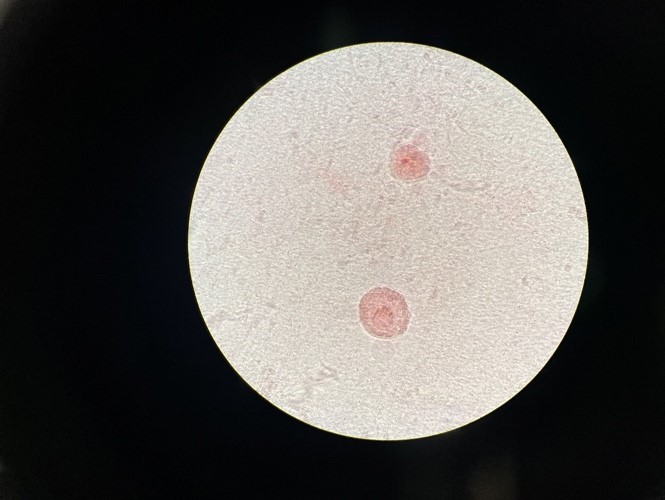

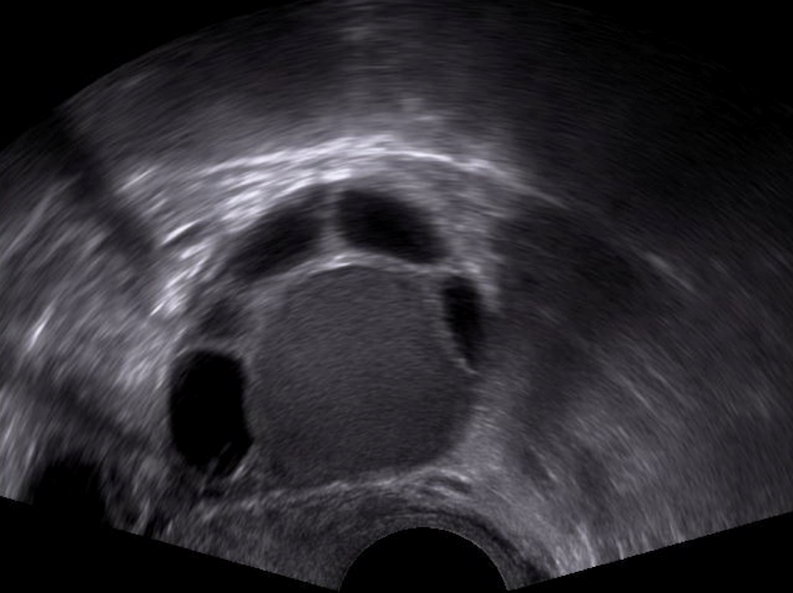

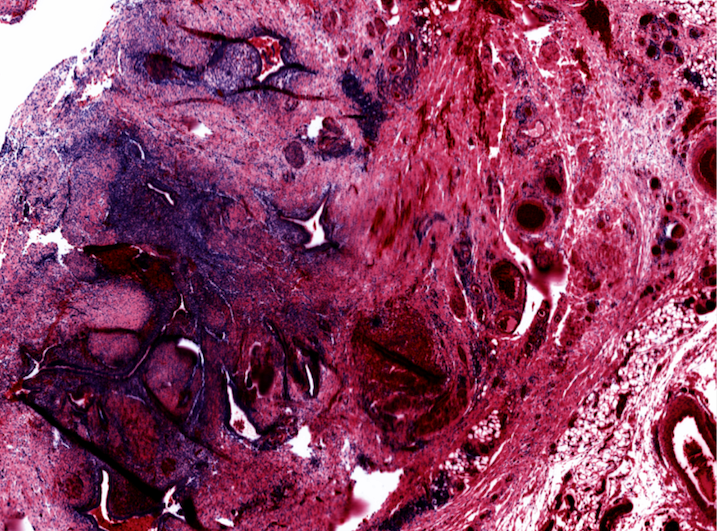

Eine Therapieoption ist die Kryokonservierung von Ovargewebe. Dieses Ovargewebe kann nach dem Auftauen autolog retransplantiert werden und damit spontane Schwangerschaften ermöglichen. Maßgeblich für den Erfolg dieses Prozesses ist die Optimierung und Standardisierung von Kryokonservierungsmethoden. Dies untersuchen wir unter anderem am Modellsystem der Chorionallantoismembran (CAM) des Hühnereis mit humanem bzw. Rinderovargewebe. Dabei werden beispielsweise Neoangiogenese, Zellüberlebensrate nach Einfrier-, Auftau- und Transplantationsprozess, Anzahl, Morphologie und Vitalität der Follikel sowie die Regulation von Signaltransduktionswegen analysiert. Ein Ansatz zur Verbesserung der Funktionalität des kryokonservierten Ovargewebes ist das Belassen von Markgewebe an der Rinde des Ovargewebes.

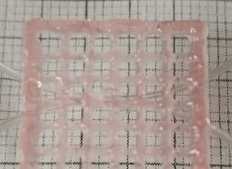

Eine weitere Herausforderung ist die in-vitro Reifung von Oozyten aus kryokonserviertem Ovargewebe, wobei Follikel in einem Kultursystem außerhalb des Körpers wachsen und bis zur befruchtungsfähigen Eizelle (Metaphase II) heranreifen sollen. Diese Entwicklungsprozesse möchten wir näher analysieren. Hierbei verfolgen wir u.a. neue innovative technische Ansätze zur Generierung von artefiziellem Neo-Ovargewebe mittels 3D-Bioprinting.

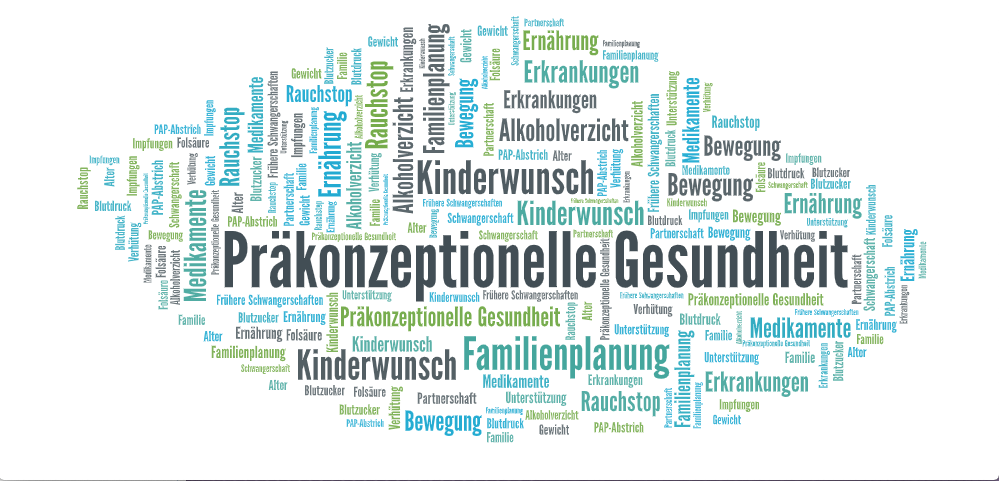

Primärprävention in der reproduktiven Gesundheit umfasst Maßnahmen zur Vorbeugung von Erkrankungen und Risikofaktoren, bevor gesundheitliche Probleme im Bereich von Sexualität, Fertilität oder Schwangerschaft auftreten.

Durch Wissensvermittlung, Impfungen, Verhütung, frühzeitige Erkennung und Behandlung von Erkrankungen sowie Unterstützung eines gesunden Lebensstils soll eine selbstbestimmte, individuell passende Familienplanung ermöglicht werden. Mangelnde Aufklärung, teilweise eingeschränkter Zugang zu Gesundheitsleistungen, kulturelle Tabus und unzureichende Sensibilisierung im Gesundheitswesen erschweren die Durchführung solcher primärpräventiven Maßnahmen. Zusätzlich fehlen oft Daten, Forschung und eine ganzheitliche, vernetzte Versorgung.

Im Rahmen dieses Projektes möchten wir das Wissen und die Bedürfnisse zur reproduktiven Gesundheit in der Allgemeinbevölkerung untersuchen, um mithilfe dieser Erkenntnisse gezieltere Verbesserungen für präventive Maßnahmen und Strukturen im Gesundheitssystem ermöglichen zu können.

Etwa 10–15 % aller Frauen im gebärfähigen Alter (also zwischen Pubertät und Menopause) sind von Endometriose betroffen. Patientinnen mit Endometriose leiden oft unter einer Vielzahl belastender Symptome. Am häufigsten leiden diese Patientinnen unter starken Regelschmerzen, aber auch unter chronischen Unterbauchschmerzen, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Verdauungs- oder Blasenproblemen, unerfülltem Kinderwunsch, Erschöpfung sowie psychischen und sozialen Belastungen. Bis heute ist nicht vollständig geklärt, wie und warum Endometriose entsteht. Es gibt verschiedene Theorien (z. B. retrograde Menstruation, genetische Faktoren, Immunabwehr-Störungen), aber keine endgültige Erklärung. Ohne dieses Wissen ist gezielte Prävention, Diagnostik und eine kausale Therapie nur eingeschränkt möglich. Es werden verschiedene Formen der Endometriose unterschieden: peritoneale Endometriose (Bauchfell), ovarielle Endometriose (Eierstöcke/Endometriome), Adenomyose (Endometriose in der Gebärmutterwand) und tief infiltrierende Endometriose (z.B. in Darm oder Blase).

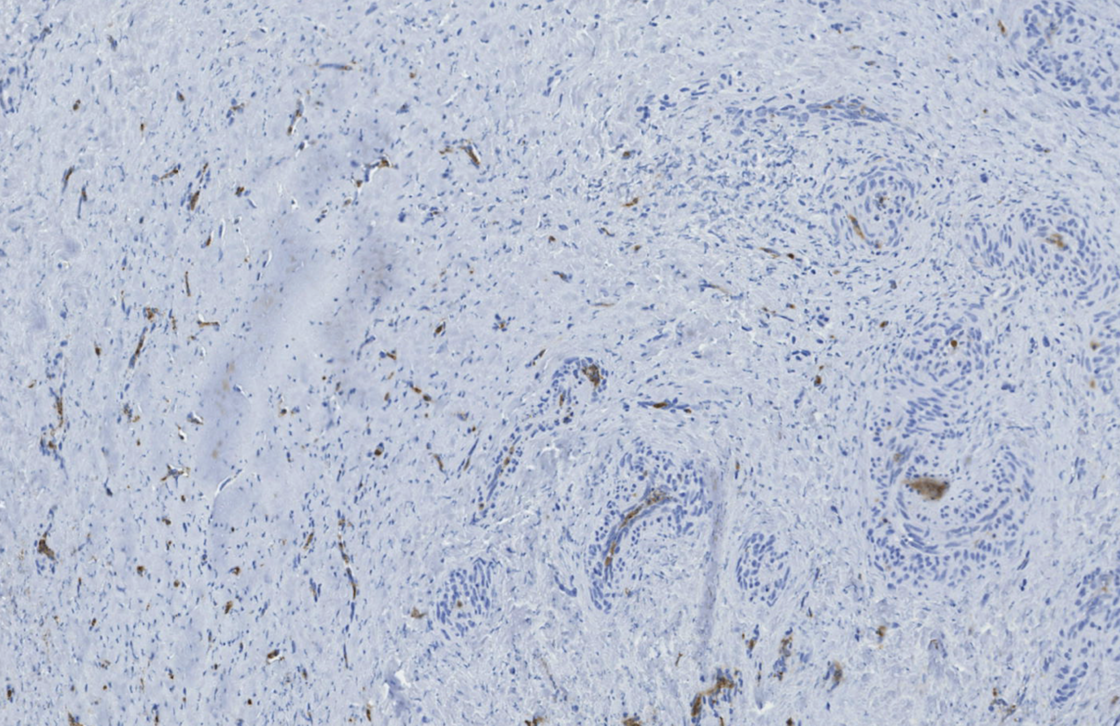

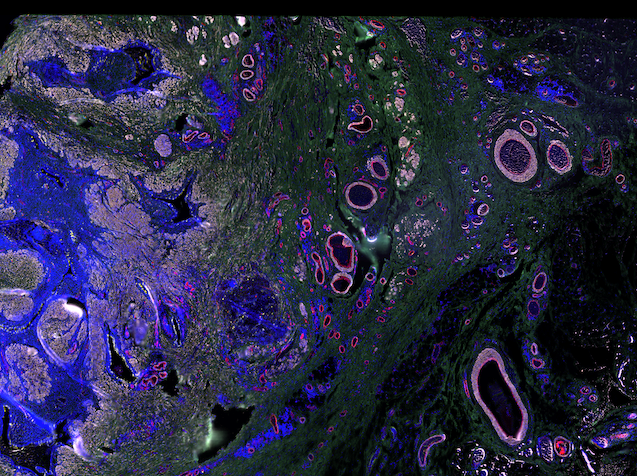

Einer unserer Forschungsschwerpunkte liegt auf Untersuchungen des Mikroenvironments dieser verschiedenen Endometriose-Entitäten mittels Spatial Multiplex Imaging. Ziel ist die genaue Analyse der Gewebe-Zusammensetzung bzgl. Immunologie, Inflammation und Angiogenese, um darüber möglicherweise eine schnellere und sicherere Diagnosestellung

Die Inzidenz von Personen mit Geschlechtsdysphorie - Personen, die unter ihrer biologischen Geschlechtszugehörigkeit leiden- nimmt stetig zu. Diese Menschen fühlen sich im falschen Geschlecht geboren (binäre Trans*Männer bzw. Trans*Frauen) oder möchten sich auch gar keinem Geschlecht stabil zuordnen (non-binäre Personen). Diese zunehmende Diversität und Vielfalt in unserer Gesellschaft erfordert aber nicht nur Verständnis, Toleranz und Akzeptanz, sondern auch eine gute medizinische Versorgung durch informierte Behandlung und Begleitung. Ein wichtiges Thema vor dem Beginn einer geschlechtsangleichenden Hormontherapie ist das Angebot zur Asservierung von Keimzellen zum Fertilitätserhalt, mit dem sich unsere Studien auf diesem Gebiet näher beschäftigen.

Team

Forschungsprojekt-Leitung

PD Dr. Dr. Karin Bundschu

Oberärztin | Leiterin Forschungslabor Fertilitätsmedizin

Schwerpunkte

Reproduktionsmedizin und gynäkologische Endokrinologie

Prof. Dr. Katharina Hancke

Stv. Klinikdirektorin | Leiterin UniFee

Schwerpunkte

Reproduktionsmedizin, gynäkologische Endokrinologie, Endometriose

Sekretariat | Studienkoordination

Wissenschaftliches Team

Kooperationspartner der THU Ulm

Ehemalige MitarbeiterInnen/ Abschlussarbeiten

Dr. Paolina Mrosk - Medizinische Doktorarbeit

"Endometrial Scratching vor künstlicher Befruchtung - Einfluss auf Schwangerschafts- und Lebendgeburtsraten" (2019)

Dr. Anna Müller - Medizinische Doktorarbeit

"Verbesserung von fertilitätserhaltenden Maßnahmen am Rinderovarmodell" (summa cum laude; 2022)

Milena Roth - Bachelorarbeit (Bioanalytik)

"Untersuchungen von verschiedenen Kryokonservierungs-Protokollen in prämaturem Rinderovargewebe" (2025)

Florian Maiß - Masterstudent (THU Ulm)

"Entwicklung und Test eines normothermischen Perfusionsbioreaktors zur Versorgung eines ex vivo Ovars" (2025)

Isabella Milic - Bachelor-Studentin (THU Ulm)

"Entwicklung und Validierung eines Drug Delivery Systems zur Hormonellen Stimulation von Rinderovarien in einem Perfusionsbioreaktor" (2025)

Publikationen

Unsere aktuelle Publikationsliste finden Sie unter folgendem Link auf der Internetseite der medizinischen Publikationsdatenbank (PubMed).

Stellenangebote

Wir suchen Verstärkung!

Die Universitätsfrauenklinik Ulm (Direktor: Professor Dr. Wolfgang Janni) sucht hierfür zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen:

Wissenschaftlichen Mitarbeitenden (w/m/d) (100%)

Postdoc – im Fach Molekulare Medizin, Molekularbiologie, Biologie, Biotechnologie

Projektbeschreibung:

Die Reproduktionsmedizin ist ein verhältnismäßig junger Bereich in der Medizin. Fertilitäts-Protektion ist besonders wichtig für onkologische Patient*innen vor zytotoxischen Therapien, für Patientinnen mit schwerer Endometriose, für Transgender-Personen sowie für gesunde junge Frauen, die ihre Familienplanung in einen späteren Lebensabschnitt verlegen wollen ("Social Freezing").

Unser interdisziplinäres wissenschaftliches Team besteht aus 4 medizinischen (Molekularbiologie, Humangenetik, Ethik und Psychosomatik) und 3 klinischen Wissenschaftlern (Gynäkologie, Pädiatrie und Hämato-Onkologie), die auch im Rahmen der bereits am Standort Ulm bestehenden Clinician und Medical Scientist Programme der medizinischen Fakultät zusammenarbeiten und weitergebildet werden. Besonderen Wert legen wir auf die Vernetzungsmöglichkeiten, die inhaltliche und methodische Weiterbildung, das Mentoring sowie die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten aller Wissenschaftler.

Wir suchen Sie für die molekularbiologischen Untersuchungen von kryokonserviertem Eierstockgewebe sowie zur methodischen Weiterentwicklung der invitro Maturation von Oozyten.

Bewerbungen (mit Lebenslauf, Motivationsschreiben, Zeugnissen) bitte bis 31.01.2026 über: